|

| Le billet suivant est un de mes Mardi en Musique pour le mois de février 2019. La série Les Routes du Laitier explore le répertoire de long en large, faisant appel à nos montages et playlists du passé. Pour plus d'information, lisez la page d'infos. |

Le billet d'aujourd'hui représente le denier volet de la phase "chronologique" de cette série, proposant un regard sur un des géants de la musique du XXièeme siècle.

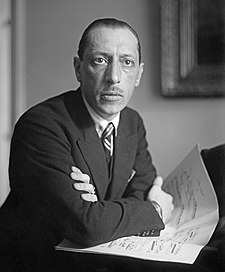

Igor Stravinski(1882-1971)

Issu d’une famille de musiciens, Stravinski décroche cependant ses diplômes de juriste avant de se tourner définitivement vers une carrière musicale. Son ballet l’Oiseau de feu (1910) est un grand succès, de même que Petrouchka (1911). Le Sacre du printemps (1913) crée en revanche un scandale lors de sa création. Il séjourne ensuite en Suisse puis aux États-Unis, où sa femme, sa fille et sa mère meurent de la tuberculose. Il reste un compositeur très en vue, retournant notamment triomphalement en URSS en 1962.

Biographie - https://www.symphozik.info/igor+stravinski,139.html

Période Russe (c. 1907–1919)

Stravinski a commencé des leçons de piano en tant que jeune garçon, étudiant la théorie de la musique et essayant de composer. À la demande de ses parents, il entra à la faculté de droit à l'Uni de Saint-Pétersbourg, mais après quatre années d’études, il choisit de suivre des cours particuliers sous la tutelle de Nikolai Rimsky-Korsakov, avec qui il étudia de 1905 à sa mort en 1908.

Feuille de Route # 238 –

Les trois symphonies du montage de cette semaine incluent l'«Opus un» de Stravinski, une symphonie en mi bémol majeur, composée en 1905-07 lors de son apprentissage chez Rimski-Korsakov; c'est aussi sa première composition pour orchestre. De structure classique à 4 mouvements, il est largement influencé par Rimski-Korsakov, Glazounov, Tchaïkovski et Wagner. La partition porte la dédicace "A mon cher professeur N. A. Rimski-Korsakov". Une représentation privée eut lieu le 27 avril 1907 àSt. Petersburg. Stravinski rappela plus tard que Rimski-Korsakov et Glazounov considéraient l'orchestration comme «trop lourde», une version révisée fut interprétée par Ernest Ansermet le 2 avril 1914. [Lire notre réflexion]

Hyperlien au menu - https://archive.org/details/pcast263-Playlist

Hyperlien au menu - https://archive.org/details/pcast263-Playlist

Feuille de Route # 239 –

Cette feuilled de route propose un échantillonnage de trois suites de concert extraites de ballets d’Igor Stravinski. On peut débattre de la suite vs la version intégrale d’un ballet, et ceci est particulièrement vrai pour la grande majorité des ballets de Stravinski qui – à l’encontre des grands ballets de Tchaïkovski et Prokofiev – durent au plus 45 minutes. Les trois suites présentées aujourd’hui furent soit créées ou révisées substantiellement après 1945 afin de rencontrer les besoins de règlements des droits d’auteurs américains. [Lire notre réflexion]

Hyperlien au menu - https://archive.org/details/pcast278-Playlist

Hyperlien au menu - https://archive.org/details/pcast278-Playlist

Feuille de Route # 240 – Petrouchka

Pétrouchka raconte l'histoire des amours et des jalousies de trois marionnettes. Les trois prennent vie sous les sortilèges de leur maître, lors de la Maslenitsa à Saint-Pétersbourg. Pétrouchka aime la ballerine, mais elle le rejette, lui préférant le Maure. Pétrouchka est en colère et blessé, et défie le Maure. Le Maure le tue avec son cimeterre. Le fantôme de Petrouchka s’élève au-dessus du théâtre de marionnettes la nuit tombée, manifestant sa colère. [Lire notre réflexion]

Hyperlien au menu et la musique - https://archive.org/details/StravinskyPetrouchka1911Rev.

Hyperlien au menu et la musique - https://archive.org/details/StravinskyPetrouchka1911Rev.

Période néoclassique (c. 1920–1954)

Au cours de cette période, l’esthétique des compositions de Stravinski reprend en grande partie un retour à la musique de l’époque classique, mais aussi son exploration de thèmes de l’ancien monde classique, comme la mythologie grecque.

Feuille de Route # 241 –

La Symphonie de Psaumes fut commandée par Serge Koussevitzky pour célébrer le 50e anniversaire du Boston Symphony Orchestra. Contrairement à de nombreuses pièces composées pour choeur et orchestre, Stravinski a déclaré que "ce n'est pas une symphonie dans laquelle j'ai inclus des Psaumes à chanter. Au contraire, c'est le chant des Psaumes que je suis en train de symphoniser. " [Lire notre réflexion]

Hyperlien au menu et la musique - https://archive.org/details/Stravinsky.StravinskySymphonyOfPsalmsEtc.

Hyperlien au menu et la musique - https://archive.org/details/Stravinsky.StravinskySymphonyOfPsalmsEtc.

Feuille de Route # 242 – Basle & Dumbarton Oaks

Neville Marriner dirige ici trois sélections néo-baroque avec son orchestre de Los Angeles - deux de ses concerti pour orchestre en ses danses concertantes. [Lire notre réflexion]

Hyperlien au menu et la musique - https://archive.org/details/03DansesConcertantes1942

Hyperlien au menu et la musique - https://archive.org/details/03DansesConcertantes1942

Feuille de Route # 243 – Ernest Ansermet

Avec sa passion pour la précision, Ernest Ansermet est devenu, au fil du temps, l'un des interprètes les plus fiables de Stravinski, Cette relation artistique serait fondateur sur étreinte de fin de carrière de l'atonalité du compositeur, un système qui Ansermet, formé en tant que mathématicien, rejetterait sur les questions scientifiques, ainsi que des raisons esthétiques. [Lire notre réflexion]

Hyperlien au menu - https://archive.org/details/pcast286-Playlist

Hyperlien au menu - https://archive.org/details/pcast286-Playlist

Période sérielle (1954–1968)

Dans les années 1950, Stravinski utilise des techniques de composition en série telles que la dodécaphonie conçue à l'origine par Arnold Schoenberg. Il a d'abord expérimenté avec d'autres techniques sérielles dans des œuvres vocales et de chambre à petite échelle.

Feuille de Routee # 244 – Stravinski Intime

Une sélection variée provenant des différentes périodes thématiques du compositeur, avec en particulier un grand nombre de plages extraites d’une paire de compacts de l’Orpheus Chamber Orchestra – dont les membres s’exécutent sans chef. Les membres de l’orchestre se retrouvent ici dans plusieurs combinaisons. [Lire notre réflexion]

Hyperlien au menu - https://archive.org/details/pcast283-Playlist

NDLR – Nos « Pages Jaunes », avec les détails de nos feilles de route 123 – 244 :

Hyperlien au menu - https://archive.org/details/pcast283-Playlist

NDLR – Nos « Pages Jaunes », avec les détails de nos feilles de route 123 – 244 :

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-4405076-1364026784-6091.jpeg.jpg)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-9404265-1479982777-9784.jpeg.jpg)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-8205763-1461867411-4817.jpeg.jpg)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-2985084-1310431340.jpeg.jpg)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-5253977-1388830518-6969.jpeg.jpg)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-8376298-1464726781-1242.jpeg.jpg)