| Le billet suivant est mon Mardi en Musique du 4 février 2014. Ce billet reprend le Montage # 59 (Commentaire original: http://itywltmt.blogspot.com/2012/06/montage-59-fibonacci-sequence-la-suite.html) |

pcast059 Playlist

=====================================================================

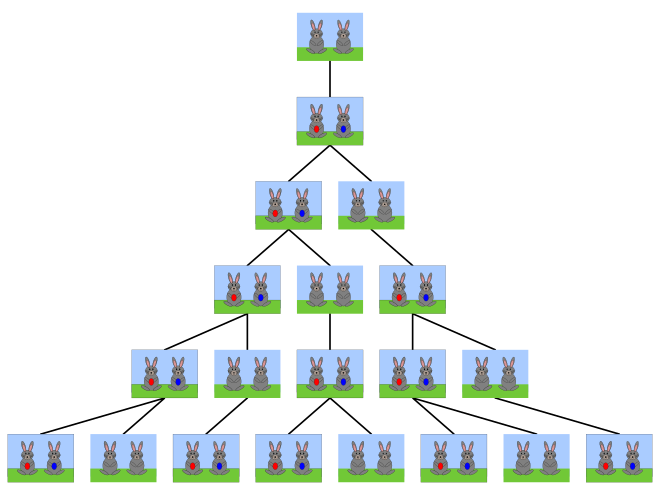

Le mathématicien italien du XIIIe siècle Leonardo Pisano, mieux connu sous le nom de Leonardo Fibonacci posa le problème suivant dans son traité Liber Abaci, décrivant la croissance d'une population de lapins:

« Un homme met un couple de lapins dans un lieu isolé de tous les côtés par un mur. Combien de couples obtient-on en un an si chaque couple engendre tous les mois un nouveau couple à compter du troisième mois de son existence ? »

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, .., ou

Ce problème est à l'origine de la suite de Fibonacci dont le n-ième terme correspond au nombre de paires de lapins au n-ème mois. Fibonacci donne son nom à la suite d’entiers principalement car il fut le premier mathématicien occidental à la documenter. Toutefois, un bon nombre de mathématiciens Indiens ont abordé la même séquence numérique: Pingala (200 av. J-C), Virahanka (c. 700 ap. J-C), Gopāla (c. 1135), and Hemachandra (c. 1150).

Afin d’illustrer la suite, j’ai opté principalement pour des sélections de l’op. 1 de Nicolo Paganini, sa collection de caprices pour violon seul. L’enregistrement MONO du violoniste Ruggiero Ricci est la source de ces extraits – l’opus au complet sera l'objet de notre billet de la semaine prochaine.

Le premier élément de la suite (le zéro) est illustré par un mouvement de la symphonie Die Nullte (ou no. 0) de Bruckner – à ne pas confondre avec sa Studiensymphonie, no. 00).

Un compositeur auquel je fauis souvent appel dans mes montages est le Tchèque

Antonin Dvořák. Comme compositeuir de musique de chambre, il fut des plus prolifiques, et compte une quinzaine d’oeuvres pour quatuor à cordes, don’t la majorité suivent la formule habituelle des quatre mouvements. Son quatuor op. 96 (le quatuor dit Américain, ou parfois appelé le drapeau Américain) est sans doute un de ses quatuors les plus joués, faisant la démonstration d’un des stratagèmes préférés du compositeur : l’usage de thèmes folkloriques. Le quatuor choisi aujourd’hui – son neuvième, op. 34, est un autre bel exemple de ces trucs.

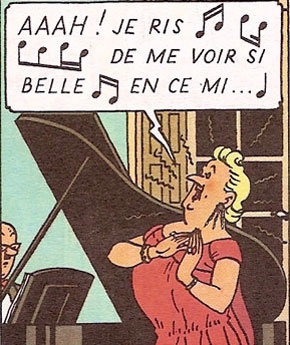

Une des compositions les plus célèbres du Norvégien Edvard Grieg fut la musique qu’il composa pour accompagner la pièce d’Ibsen Peer Gynt. Des deux heures de musique qui forment son op. 23, Grieg tira deux suites d’extraits (ses opp. 46 et 55). Pour le meilleur ou pour le pire, c’est dans cette forme que la majorité des mélomanes fuirent exposés à cette musique – hors du contexte de la pièce et faisant uniquement appel à l’orchestre, privant l’auditoire des passages choraux et des chansons conçues pour la scène. Si la première suite de Grieg contient les moments les plus adulés de la musique de scène (comme l’antre du Roi des Montagnes) , la deuième comprebd des titres qui (je suppose) sont des préférées du compositeur. En particulier, la chandon de Solveig (du quatrième acte) est particulièrement touchante – mais gagne plus de « punch » quand chantée – comme c’est le cas ici par Lucia Popp:

Bonne écoute!

Hyperlien (Internet Archive): http://archive.org/details/TheFibonacciSequence